Lines to Follow—Soils to Gather: Une œuvre d’art vivante fermente son voyage à travers les mers

Présenté en clôture de la Soil Assembly #3 à la Biennale Kochi–Muziris 2025, Lines to Follow – Soils to Gather est un projet collectif international qui emprunte les anciennes routes des épices, de l’Inde à l’Europe. Il articule récolte en forêt nourricière, cuisine communautaire, fermentation et transport maritime bas carbone dans un geste à la fois convivial, politique et écologique.

la rédactionConçue comme une œuvre à « métabolisme lent », elle suit les routes maritimes historiques des épices en acheminant des aliments fermentés de l’Inde vers l’Europe à bord du voilier artistique Arka Kinari. En réunissant pratiques agroécologiques, hospitalité culinaire et fret à voile, le projet envisage la circulation alimentaire comme un processus esthétique autant qu’une prise de position écologique.

Pensé comme un vaisseau culturel, Lines to Follow, Soils to Gather incarne les valeurs partagées d’un réseau international d’artistes, d’agriculteurs, de marins et de chercheurs. Lancé comme projet collatéral de la Soil Assembly #3 lors de la Biennale Kochi–Muziris 2025 au Kerala, le projet s’est progressivement affirmé comme un geste politique collectif reliant communautés terrestres et maritimes par des pratiques de fermentation, de mobilité et de soin.

Muziris : matrice historique des routes des épices

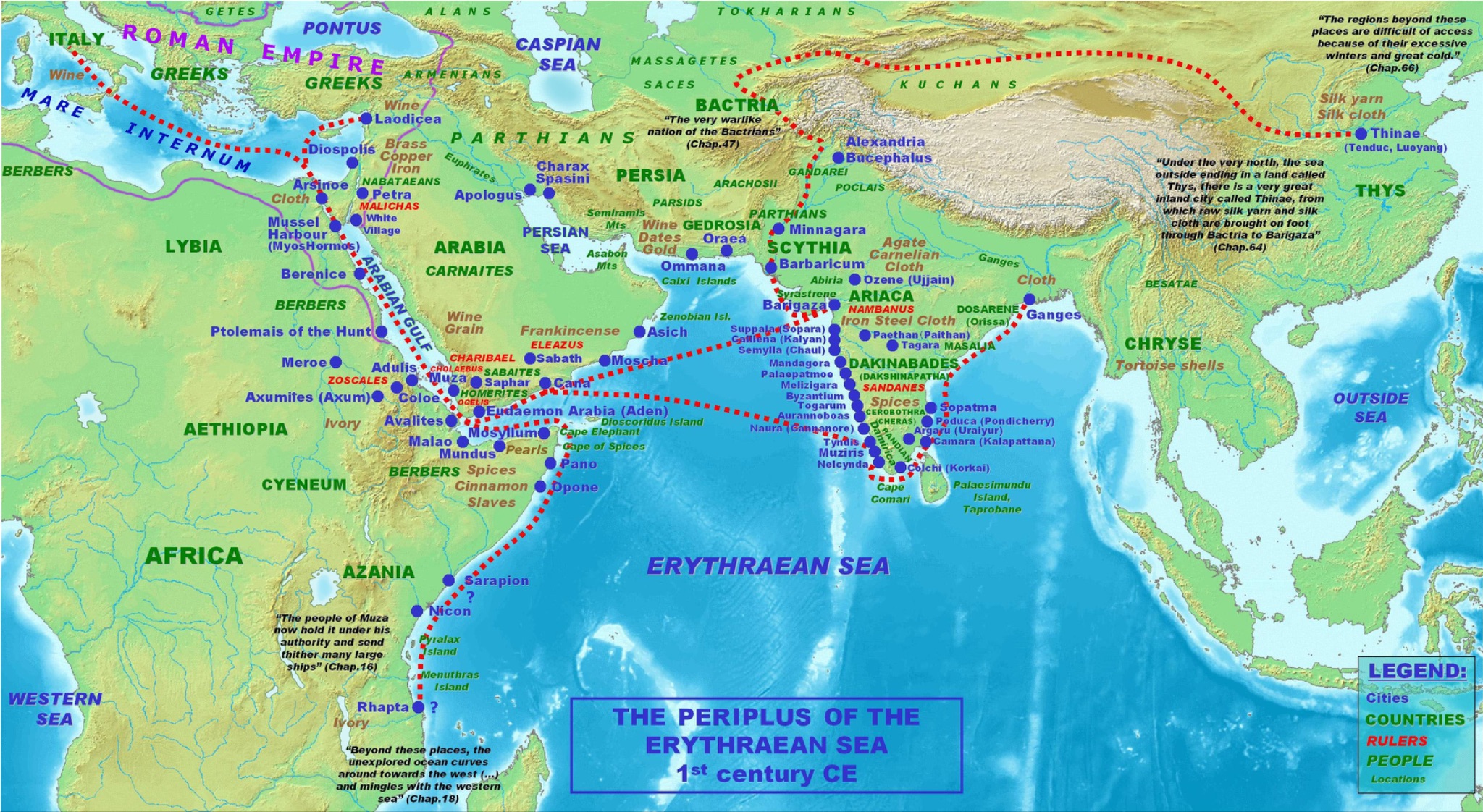

Avant Kochi, il y eut Muziris. Situé sur la côte de Malabar, cet ancien port reliait l’Inde aux réseaux commerciaux mondiaux bien avant l’époque coloniale et l’ère des combustibles fossiles. Sous la dynastie Chera, Muziris prospéra grâce à des échanges soutenus avec des marchands romains, arabes puis chinois.

Les sources archéologiques et textuelles attestent également l’installation précoce de communautés juives au Kerala dès le Ier siècle de notre ère, ainsi que l’arrivée de l’apôtre Thomas, traditionnellement considéré comme l’introducteur du christianisme dans la région. Ces récits locaux croisent des sources méditerranéennes telles que la Tabula Peutingeriana, les registres commerciaux romains et égyptiens d’Alexandrie, ou encore le Périple de la mer Érythrée, guide de navigation du Ier siècle décrivant la route des moussons reliant la côte de Malabar à la mer Rouge. L’emplacement exact de Muziris demeure toutefois débattu.

Le port déclina vraisemblablement après les inondations catastrophiques de la rivière Periyar en 1341, qui modifièrent le littoral. Kochi prit alors le relais comme nouveau centre portuaire. Aujourd’hui, le nom même de la Biennale Kochi–Muziris rappelle cette histoire millénaire et l’esprit d’indépendance qui caractérise la région.

Dans un contexte où le transport des denrées alimentaires représente près de 20 % des émissions du système agroalimentaire mondial, ART2M et Udumbanchola Circle ont imaginé cette action de clôture comme une « fermentation sociale » de deux semaines, consacrée à l’agroécologie, à la circulation alimentaire et aux pratiques de la vie quotidienne — au sens que leur donnait Michel de Certeau.

De la montagne à la mer

La première phase s’est déroulée dans des fermes biologiques des Ghâts occidentaux. Les participants ont visité des paysans gardiens de biodiversité (custodian farmers) et pris part à une récolte dans la forêt nourricière de l’artiste Vivek Vilasini (lire Vilasini dans Makery). Une discussion sur la souveraineté alimentaire entre l’Inde et l’Amérique latine, avec l’artiste péruvienne Daniela Zambrano Almidón et Nora Hauswirth de l’Insitut Tera Kuno au Brésil, a nourri une cérémonie conviviale autour d’une version végétalienne de la Pachamanca péruvienne, conduite par Zambrano.

Pratique préincaïque, la Pachamanca — cuisson sous terre à l’aide de pierres chauffées — rend hommage à Pachamama, déesse andine de la Terre. Elle célèbre le cosmos, la mémoire et la migration des aliments d’origine andine, tout en honorant les savoirs ancestraux préservés par les communautés autochtones et leurs diasporas.

Épices, colonialité et systèmes alimentaires

Au Kerala, les épices portent la mémoire des routes commerciales reliant Muziris à Alexandrie, mais aussi celle de l’exploitation coloniale. Le poivre noir ne se trouvait autrefois qu’exclusivement dans la région et atteignait des prix considérables dans les échanges entre l’Inde, l’Arabie et la Méditerranée. Poivre, muscade et autres épices alimentèrent les entreprises coloniales et les économies de plantation (lire l’entretien avec Amitav Ghosh dans Makery).

Cette histoire a conduit certaines chercheuses (Haraway et Tsing, 2015) à proposer le terme de « Plantationocène » pour désigner l’impact géoclimatique mondial des systèmes de plantation. Aujourd’hui encore, nombre de plantes du Kerala — du thé à la cardamome — sont désignées comme « cash crops », révélant la persistance de logiques économiques héritées du colonialisme et du système plantationnaire.

Parallèlement, les routes des épices témoignent aussi d’un désir d’échange culinaire et de la formation de systèmes alimentaires mondiaux. Comme le souligne Michael Pollan dans la Botanique du désir, l’alimentation constitue l’un des plus anciens contrats entre humains, plantes et animaux — un contrat cependant fragilisé par la technocratie agro-industrielle et la dépendance aux chaînes d’approvisionnement mondialisées.

Fermentation sociale

Après la récolte chez Vivek Vilasini, les fruits et racines ont été acheminés vers Kochi par des transports publics terrestres et maritimes, puis en e-rickshaw jusqu’à la Forplay Society à Mattancherry, quartier de Fort Kochi. Curcuma frais, poivrons verts, prunes indiennes (lubika en Malayalam), mangues vertes, betteraves et dattes furent transformés en pickles lors d’un atelier mené par l’artiste culinaire Maya Minder et le collectif Kitchen Alchemy. La fermentation est une méthode ancestrale et hyperlocale qui précède l’apparition des réfrigérateurs, des chaînes du froid et de leurs infrastructures énergivores.

Maya Minder présente la fermentation comme un enchevêtrement plus qu’humain dans le cadre de la décolonisation des pratiques alimentaires. La souveraineté alimentaire, l’action microbienne et la conservation à long terme constituent des formes de résistance culturelle. La fermentation prône des systèmes alimentaires lents face à l’accélération de l’industrie alimentaire mondiale et met l’accent sur l’interdépendance entre des sols sains et un intestin sain.

La préparation de pickles à l’indienne est un art, et Minder s’est associée au collectif Kitchen Alchemy de la Forplay Society dans une collaboration fructueuse. Kitchen Alchemy occupe (jusqu’au 31 mars) l’espace artistique avec une installation de cuisine en direct, positionnant la cuisine domestique comme un lieu relationnel où l’expérience vécue et les formes de connaissance de la vie quotidienne prennent forme. Ancré dans la vie domestique, le projet s’inspire de ses routines et de ses textures matérielles comme mode d’exploration artistique.

Braconnage culturel

Dans les années 1970, en contrepoint à la vision de Michel Foucault du panoptique et du contrôle par le haut, Michel de Certeau a proposé une lecture du monde « par le bas », façonnée par des tactiques discrètes et des actes de braconnage culturel — des gestes modestes capables de renverser les ordres établis.

Lines to Follow – Soils to Gather s’inscrit dans cette tradition. La récolte collective, les conversations pendant les marches, les transports à faible empreinte carbone, les repas partagés, la cuisine, la fermentation et la navigation deviennent des actes de résistance poétiques et concrets. Ces gestes tracent un chemin de braconnage qui suit, questionne, détourne et réenchante les anciennes routes commerciales et coloniales, les reconnectant à une autre écologie du mouvement : lente, fertile et relationnelle.

Cette performance durationnelle a culminé à Kochi avec la livraison des aliments fermentés au voilier Arka Kinari, un projet artistique flottant créé par les musiciens Filastine & Nova. Ce moment symbolique a été accompagné d’un buffet commun et d’une performance musicale de l’artiste français Quentin Aurat. Le navire a ensuite repris sa lente navigation vers l’Europe dans le cadre de son tour du monde (après avoir passé plus de deux ans à naviguer dans l’archipel indonésien).

Arka Kinari, le nom du navire, combine arka (mot latin signifiant « navire » ou « contenir et défendre ») et kinari (terme sanskrit désignant un musicien mi-humain, mi-oiseau, gardien de l’arbre de vie). Filastine & Nova utilisent le multimédia pour transformer un voilier traditionnel en une installation flottante, explorant les thèmes de la crise écologique et de la résilience climatique en utilisant les voiles du navire pour les projections vidéo et son gréement pour une installation lumineuse propre au bateau. Accompagné d’une partition unique mêlant mélodies javanaises, percussions et musique électronique, le projet imagine un avenir durable et nomade sur la mer. Le navire accueille des résidences flottantes et des spectacles, des ports transindustriels aux côtes reculées, incarnant son propre message de mobilité à faible émission de carbone et d’accès renouvelé aux voies océaniques.

Filastine & Nova, Nusa Fantasma (« Île fantôme »), clip vidéo réalisé Dibal Ranuh du studio de performance multimédia balinais Kitapoleng (2025):

Le fret à voile comme réponse politique

Ce voyage à venir, qui reliera le Kerala à la côte méditerranéenne de l’Europe, fait écho à la renaissance contemporaine de la navigation marchande à la voile, qui est en train d’être redéveloppée comme mode de transport à faible émission de carbone. Le fret à voile désigne le transport écologique de marchandises par des navires à propulsion éolienne, offrant une alternative au transport maritime à base de carburant grâce à des technologies de navigation traditionnelles ou modernes, parfois assistées par des moteurs auxiliaires. Il fait revivre les pratiques historiques du commerce maritime tout en mettant l’accent sur la durabilité, le transport éthique et la réduction de l’empreinte carbone. Le transport alimentaire en est l’exemple le plus frappant, combinant dans le meilleur des cas transport durable et commerce équitable (lire notre précédent article lors de la première Soil Assembly). Le voyage actuel de l’Arka Kinari, du Kerala à la côte méditerranéenne de l’Europe, fait écho à cette renaissance contemporaine du transport alimentaire à voile, positionnant cette mobilité maritime à la fois comme une pratique artistique et une réponse politique à l’injustice climatique. Les aliments fermentés arriveront en Méditerranée cet été, et la lente fermentation de ces actions collectives, des montagnes du Kerala aux ports européens, sera célébrée avec de la nourriture et de la musique.

En proposant de nouveaux récits sur les systèmes alimentaires mondiaux, cette performance processuelle à long terme est un vecteur de changement des significations sémiotiques de l’action écologique et géopolitique. Elle fera l’objet d’un documentaire créatif final, montrant comment, en travaillant avec la terre, la mer, les microbes, les communautés et les réseaux, les artistes et les participants explorent la justice alimentaire, la protection de la biodiversité, l’action microbienne, le transport bas carbone et l’écologie décoloniale.

À la fois local et planétaire, le projet est ancré dans des sols spécifiques tout en répondant aux urgences écologiques mondiales. Il transcende la justice climatique pour aborder les questions de migration, de mémoire et le désir de relier l’alimentation à l’identité, au lieu et au temps. Il s’agit d’un métabolisme partagé : une performance lente, transformatrice et plus qu’humaine, façonnée par le réseau international qui a émergé au cours de sa réalisation.

Avec la participation de :

Filastine & Nova and the Arka Kinari crew, Vivek Vilasini and the custodian farmers network of the Western Ghats, Ewen Chardronnet, Maya Minder, Quentin Aurat, Daniela Zambrano Almidón, Shashank C, Nora Hauswirth, Tatiana Kourochkina, Alice Smits, Ramon Grendene, Jon P, Antje Engelmann, Lola Göller, Seljuk Rustum, Irfan Adil Navaz and the teams of Forplay Society, Udumbanchola Circle, Soil Assembly and Makery.

En savoir plus sur Soil Assembly et le Arka Kinari.