Ondes sonores : perspectives de la Conférence des Nations Unies sur les océans de 2025

Publié le 2 juillet 2025 par Lyndsey Walsh

La Conférence des Nations Unies sur les océans 2025 s’est tenue du 9 au 13 juin à Nice, en France. La semaine précédant la conférence a été l’occasion d’explorer de multiples perspectives scientifiques, artistiques et culturelles sur le rôle du son dans les environnements océaniques. De l’impact néfaste du bruit anthropique sur les entités et les écosystèmes marins aux potentiels régénérateurs prometteurs de l’enrichissement acoustique, l’impact du son a retenu l’attention des responsables mondiaux et des participants à la conférence.

Pour les entités océaniques, le son est l’une des formes d’énergie les plus cruciales. Contrairement à la lumière, qui pénètre à peine dans les profondeurs des eaux de notre planète en raison de sa dispersion et de son absorption rapides, le son se propage plus rapidement, plus loin et plus clairement dans les environnements marins. L’écologie acoustique des océans de notre planète est à la fois un indicateur essentiel de son bien-être et un paysage sonore fragile, très vulnérable aux interférences extérieures et au bruit.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans, le rôle du son et du bruit dans les environnements océaniques a marqué non seulement les discours gouvernementaux sur les priorités scientifiques et collaboratives au niveau mondial, mais a également résonné à travers les programmes transdisciplinaires des conférences dans les « Zone bleue » et « Zone verte », et s’est étendu aux événements et installations à Nice en marge de la Conférence.

Pollution sonore marine

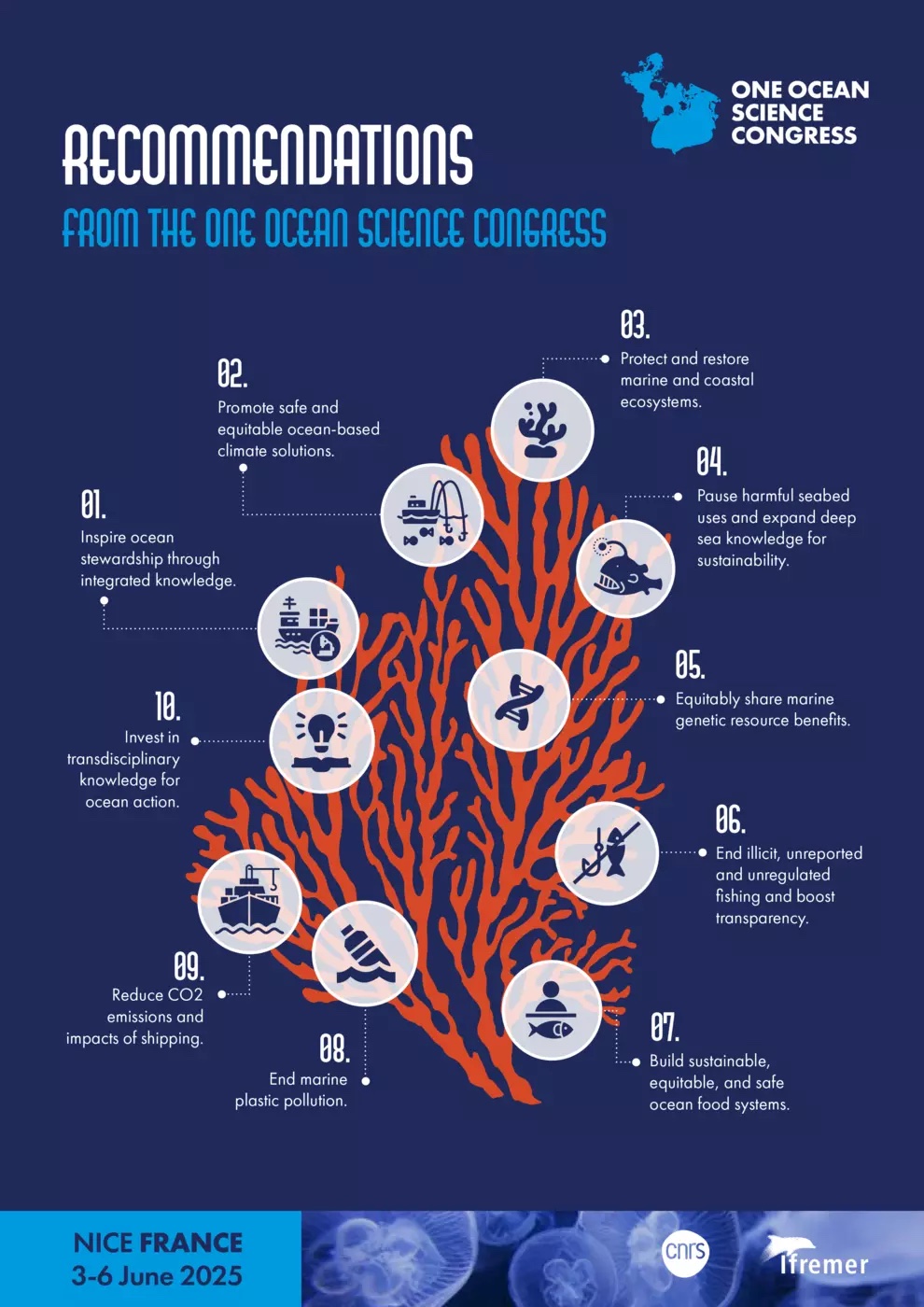

Avant la présentation officielle de la Conférence des Nations Unies sur les océans, le 5 juin 2025, le One Ocean Science Congress a présenté ses dix recommandations officielles, comme annoncé par les porte-parole désignés de l’événement, notamment l’Institut français de la recherche en mer (Ifremer), François Houllier, directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Jean Pierre Gattuso, directeur de recherche, Alejandra Villalobos, directrice exécutive de la Fondation Amis de l’île de Coco (FAICO), Olivier Roellinger, chef étoilé Michelin, et le skipper de l’équipe professionnelle de course au large Malizia, Boris Herrmann. Parmi les neuf autres recommandations formulées par les scientifiques du One Ocean Science Congress, les porte-parole ont souligné « l’importance de décarboner le transport maritime et de réduire son impact environnemental », en accordant une attention particulière à la nécessité d’identifier les zones maritimes particulièrement sensibles actuellement menacées par la pollution sonore.

Lorsque l’on réfléchit à l’impact anthropique sur les océans de notre planète, le bruit n’est pas une variable qui vient immédiatement à l’esprit. Son caractère intangible en fait une question éphémère, qui échappe souvent à l’attention du grand public, contrairement à d’autres formes de pollution océanique plus visibles. Pourtant, si nous prenions le temps d’écouter nos paysages aquatiques, nous nous rendrions facilement compte à quel point nos océans sont devenus bruyants.

Habitat interespèces

L’écoute est ce que fait le mieux Stijn Demeulenaere, artiste participant au programme Challenge et Résidence S+T+ARTSWater II. A travers une pratique artistique qui consiste à « comprendre les lieux en les écoutant », le projet actuel de Demeulenaere, « Saltvein », s’aventure dans les fonds marins de la mer du Nord, autour du port d’Ostende (Belgique). « Saltvein » écoute attentivement les récifs de coquillages de la région, afin de découvrir comment les politiques actuelles, la pêche, le changement climatique et les manoeuvres militaires caractérisent et transforment la composition des sons et les modes de vie des entités humaines et non humaines, dans le passage nord-est de la mer du Nord.

Pendant son séjour à Nice, Demeulenaere a présenté son œuvre « Sounding Lines » à la Villa Arson dans le cadre du symposium et du programme live « POROUS — Ports as Interspecies Dwelling » organisée par Maria Montero Sierra de TBA21-Academy les 7 et 8 juin, en marge de l’exposition « Becoming Ocean » organisée par Tara Ocean et TBA21-Academy. Au cours de sa performance, nous avons pu entendre les nombreux sons qu’il a collectés pendant sa résidence organisée par GLUON-Platform for Art Science and Technology à Bruxelles.

Le programme « POROUS », qui s’est déroulé sur deux jours à l’occasion de la Journée mondiale des océans et coïncidait non seulement avec l’UNOC, mais aussi avec la Biennale des Arts et de l’Océan 2025, a également mis à l’honneur un autre artiste du S+T+ARTSWater II Challenge and Residency, Carlos Casas. Casas fait émerger une carte sonore de la lagune de Venise en explorant un récit spéculatif sur son origine dans son projet « Allied Governance. From the Venice Lagoon and Its Citizens to the Ports ». Pour « POROUS », Casas a présenté sa performance « LACUNAE », qui partageait certaines de ses explorations du paysage sonore de la lagune, tandis que l’artiste nous entraînait dans une descente vers ses zones benthiques inexplorées.

Si les zones portuaires ont en commun d’être des lieux particulièrement conflictuels entre humains et non-humains en matière de bruit et de son, l’impact du bruit anthropique dépasse ces intersections complexes entre les entités terrestres et marines. Lors du congrès One Ocean Science, le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) a projeté le documentaire « Sonic Sea », récompensé par un Emmy Award, à La Baleine.

Coalition pour un océan silencieux

Retraçant la catastrophe des échouages massifs de baleines, « Sonic Sea » révèle comment les baleines sont les indicateurs de la crise actuelle que traversent les océans de notre planète en raison du bruit de plus en plus destructeur provenant des activités maritimes, militaires et industrielles. L’une des principales formes de pollution sonore évoquées dans le documentaire provient de ce qu’on appelle la cavitation, qui est la formation et l’effondrement de bulles d’air dans l’eau en raison de changements de pression. La cavitation provoque non seulement des nuisances sonores importantes dans les environnements marins, mais comme elle peut se produire autour des hélices des navires, elle peut également causer des dommages considérables aux bateaux eux-mêmes.

Sonic Sea, trailer:

Ces bulles qui se forment et s’effondrent peuvent envoyer des ondes de choc qui se répercutent acoustiquement à des volumes et des vitesses immenses. L’augmentation de la vitesse des navires et du nombre de navires utilisés pour le transport maritime peut entraîner une augmentation de la pollution sonore due à la cavitation. Cependant, l’amélioration de la conception des hélices peut non seulement atténuer la cavitation, mais aussi améliorer l’efficacité et la durabilité du transport maritime.

D’autres sources de bruit problématiques proviennent de l’utilisation du sonar, qui peut perturber les mammifères marins tels que les baleines, qui utilisent leur propre sonar pour communiquer avec leurs groupes de chasse, leur famille et leur groupe social. Dans certains cas, le bruit des sonars peut entraîner une perte auditive et, à terme, des échouages massifs. Ces échouages massifs ne sont pas seulement un phénomène comportemental problématique. Le film « Sonic Sea » explique que les baleines échouées présentent souvent des symptômes physiologiques liés à l’impact de ce bruit intense, sous la forme de lésions causées par des bulles de gaz dans leurs tissus, similaires à celles observées chez les plongeurs atteints du mal de décompression.

L’IFAW explique qu’il n’existe aucune réglementation mondiale ou locale relative au bruit ou à la pollution sonore dans les environnements marins, ce qui signifie que les navires ne sont soumis à aucune norme d’exploitation concernant le niveau sonore qu’ils peuvent émettre en pleine mer. Les questions en suspens concernant le bruit ont retenu l’attention non seulement du Congrès scientifique One Ocean qui a précédé la Conférence des Nations unies sur les océans, mais elles ont également été abordées de manière active dans le « Plan d’action pour un océan plus calme » de l’UNOC. Sous l’impulsion du Panama et du Canada, la « High Ambition Coalition for a Quiet Ocean », composée de 37 pays, a été lancée. La déclaration signée de la coalition s’engage à élaborer une nouvelle politique pour des navires plus silencieux, à étudier et mettre en œuvre des solutions visant à réduire l’impact des navires et autres engins maritimes sur les organismes marins, à partager les connaissances sur les outils et technologies permettant de réduire le bruit dans les océans, et à poursuivre la création de zones marines protégées (ZMP) dans le but de restaurer et préserver le paysage sonore des océans.

Chants des coraux

Si nos océans sont fortement exposés au bruit, il a également été démontré que le son joue d’autres rôles essentiels dans la gestion des écosystèmes. L’écologie acoustique est le domaine d’étude de l’environnement à travers son paysage sonore. L’artiste Marco Barotti, en collaboration avec l’écologue acoustique Timothy Lamont, a conçu son projet «Coral Sonic Resilience » en s’intéressant au potentiel de ce qu’on appelle l’enrichissement acoustique pour sauver les récifs coralliens. Contrairement à la pollution sonore, l’enrichissement acoustique consiste à utiliser les paysages sonores d’environnements sains pour améliorer ou restaurer un écosystème local.

« Coral Sonic Resilience » de Barotti diffuse le paysage sonore d’un récif corallien en bonne santé à des coraux vulnérables dans l’espoir de rétablir l’écosystème. L’œuvre immerge des sculptures imprimées en 3D conçues à partir de scans de coraux blanchis qui font office de haut-parleurs alimentés par l’énergie solaire et diffusent des paysages sonores régénérateurs de récifs coralliens en bonne santé afin d’attirer une nouvelle vie dans les habitats coralliens dégradés. Écoutez un extrait de Coral Sonic Resilience ici.

Barotti a commencé son travail sur les coraux lors de sa résidence à la Science Gallery Berlin dans le cadre de son projet « CORALS » où, en collaboration avec des chercheurs du Bifold Institute de Berlin, il a interprété des ensembles de données sur les conditions océaniques à travers le son. Alimenté par son exploration des rituels chamaniques et ses recherches spéculatives, Barotti s’est ensuite inspiré des travaux de scientifiques tels que ceux du Dr Lamont, qui utilisent le son pour transformer les environnements océaniques en favorisant la régénération des écosystèmes des récifs coralliens.

Le court métrage documentant « Coral Sonic Resilience » a été projeté à Nice à l’Institut de la Mer de Villefranche-sur-Mer. Le travail de Barotti a également reçu récemment le prix S+T+ARTS 2025, avec les commentaires du jury soulignant et saluant la solution créative proposée pour restaurer l’un des écosystèmes les plus précieux de notre planète. Barotti n’était pas le seul défenseur de la santé des coraux à l’UNOC, puisque le One Ocean Science Congress a également souligné son intérêt constant et ses recommandations pour assurer la protection des récifs coralliens. L’Indonésie, en collaboration avec la Banque mondiale, a également présenté le « Coral Bond » comme structure de financement axée sur les résultats pour le financement supplémentaire des initiatives de conservation dans les zones marines protégées.

Malgré la violence du bruit qui ravage nos océans, comme le montre l’UNOC, il existe un engagement fort visant non seulement à rendre les espaces marins plus calmes, mais aussi à promouvoir une approche régénératrice et porteuse d’espoir du son comme moyen d’ouvrir de nouvelles possibilités pour la conservation et la gestion des océans.