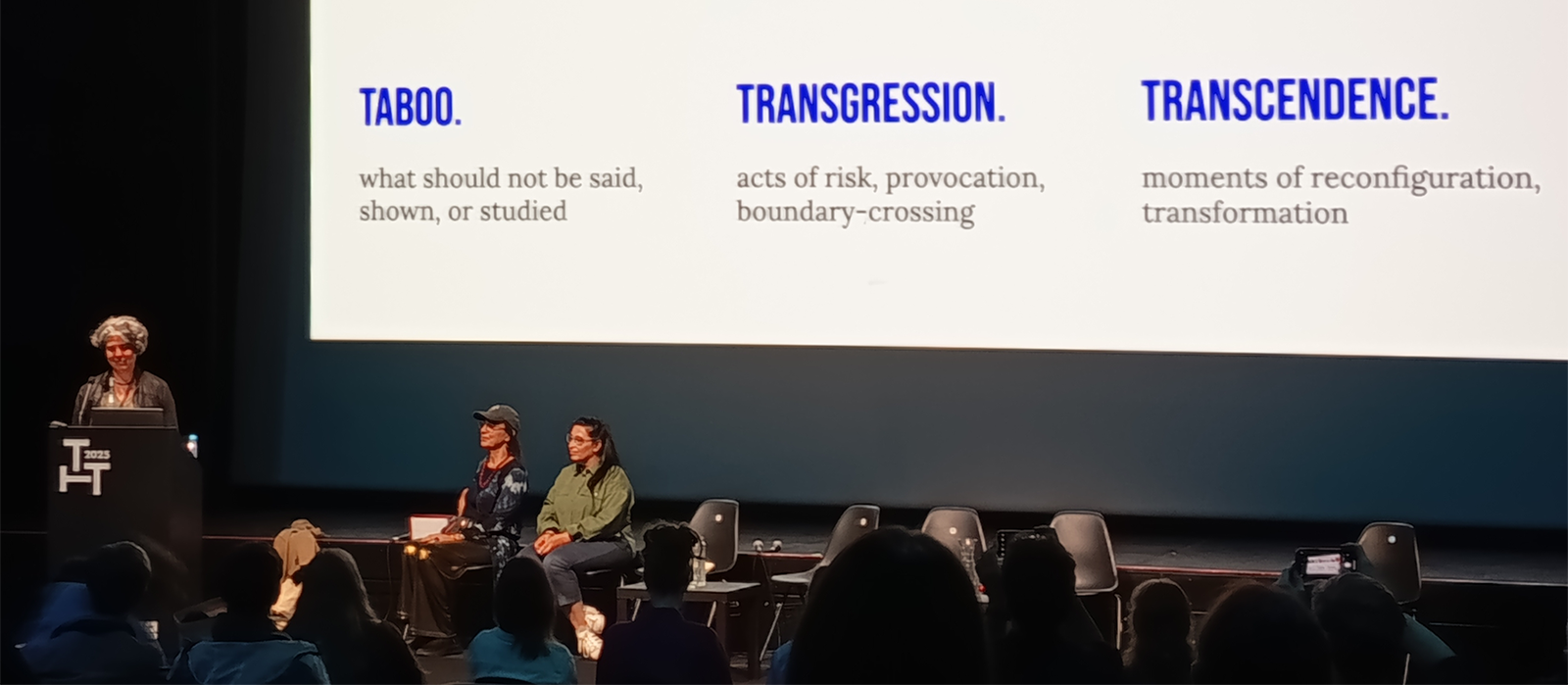

Tabou, transgression, transcendance et autres histoires provocantes

Publié le 31 octobre 2025 par Chrysa Chouliara

La conférence internationale Taboo-Transgression-Transcendence (TTT) in Art & Science a tenu sa 6e édition au Kino Šiška à Ljubljana, en Slovénie, du 9 au 13 septembre. Organisé depuis 10 ans par le département des arts audiovisuels de l’université ionienne (Corfou, Grèce), cet événement fait également partie du réseau Feral Labs et du programme de coopération Rewilding Cultures, cofinancé par l’Union européenne. Chrysa Chouliara, chroniqueuse en résidence pour le programme Rewilding Cultures de Makery pendant l’été 2025, partage ses impressions sur cet événement provocateur.

Le boson de Higgs n’est pas entré dans l’histoire comme la plus grande entité au monde, ni comme la plus simple. Il a plutôt acquis sa renommée grâce à sa complexité. Parfois, des fragments obscurs, lorsqu’ils sont réunis, peuvent changer notre monde plus puissamment qu’une grande campagne coordonnée. Dans le climat politique actuel, marqué par la montée du fascisme et l’écocide de masse, il n’est pas surprenant que des conférences comme TTT existent. Pour paraphraser Newton : toute action entraîne une réaction égale et opposée.

Il est difficile d’écrire sur TTT—son format s’apparente davantage à une expérience holistique qu’à une conférence. Avec environ 170 intervenants venus de plus de 30 pays pour aborder des questions telles que la nature de l’interdit, l’esthétique de la liminalité et l’ouverture d’espaces propices à la transformation créative dans la fusion entre science et art, il était humainement impossible d’assister à toutes les interventions. Personnellement, j’aurais aimé avoir la possibilité de tout revoir avec une machine à remonter le temps, car je n’ai jamais rencontré une sélection aussi complexe de sujets aussi exquis.

Au premier abord, le format du TTT semble simple. Dans chaque panel, chaque intervenant dispose de 15 minutes pour présenter son exposé, suivi d’une discussion finale avec tous les participants. Mais voici le rebondissement : dans la plupart des conférences, les participants sont regroupés en fonction de leurs approches similaires d’un sujet. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que le génie de la programmation de TTT réside dans les perspectives et les approches méthodologiques contrastées de ses intervenants. Chaque panel est un tapis finement tissé de couleurs opposées, qui stimule nos neurones dans toutes les directions.

La mort n’est pas la fin : du lombricompostage au deuil écologique (eco-grief)

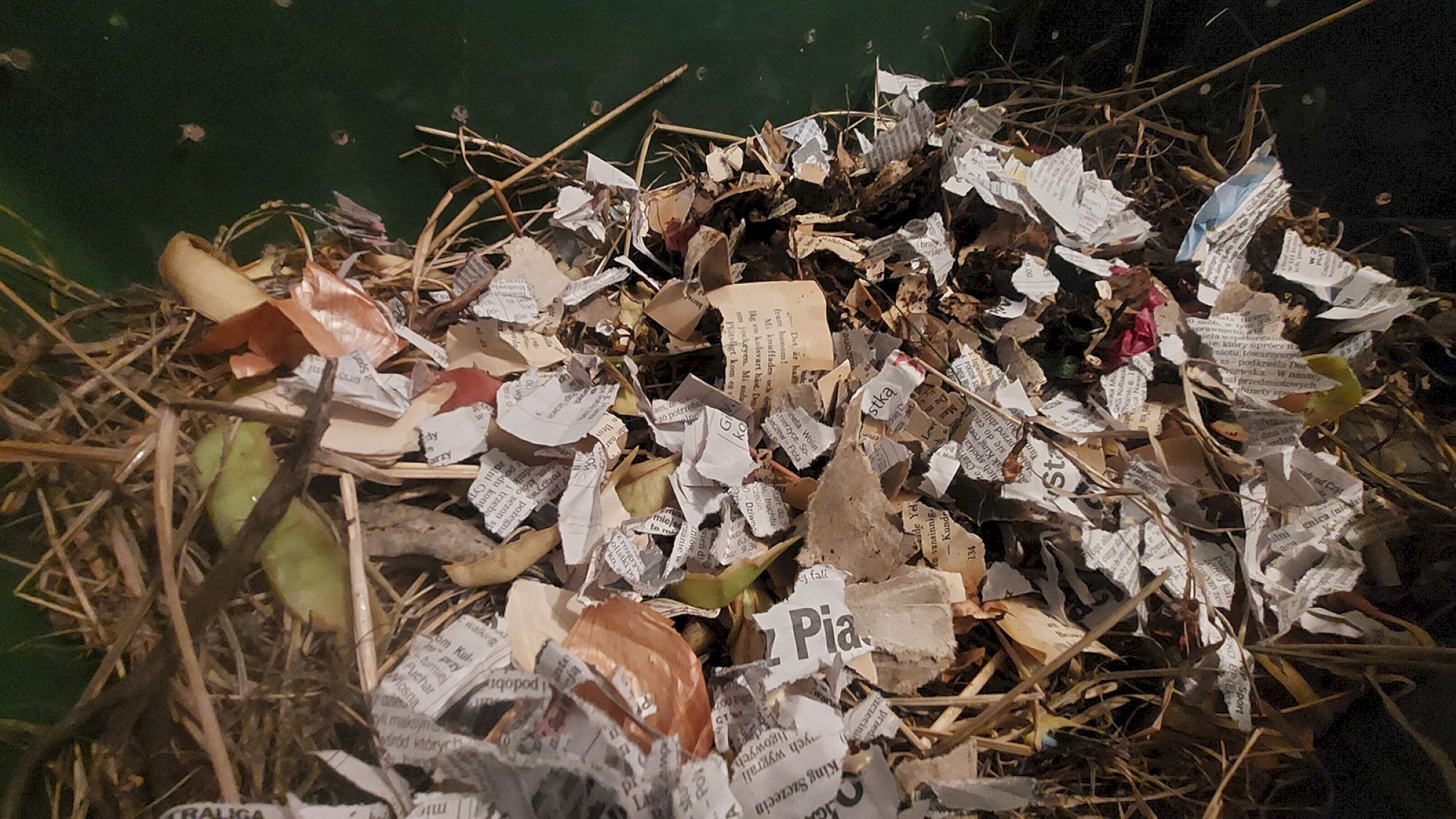

Depuis huit ans Andrew Gryf Paterson s’est lancé dans le lombricompostage chez lui et a documenté ses interactions avec sa « clew » (une communauté de vers de compostage Eisenia fetida) à travers des collages photo ludiques partagés sur une plateforme de blogs populaire. Sous le titre en langage familier écossais Me an ma Wormies #1, ces publications témoignent d’une relation symbiotique : il fournit des déchets organiques, et les vers et leurs collaborateurs microbiens les transforment en humus riche en nutriments, ou « or noir ».

Passionné par son objectif, il a apporté ses vers de compostage « Clew » depuis Helsinki, en Finlande. Ces vers ont été nourris, entre autres mets délicats, de restes végétaux et de marc de café, ainsi que de morceaux de papier provenant de vieux livres en lambeaux. Paterson s’est intéressé à la recherche de moyens pour inciter les jeunes à adopter le lombricompostage en transformant cette activité en une expérience éducative captivante grâce à des supports visuels interactifs plutôt qu’à des images statiques, dans l’espoir de créer un prototype de système « visual jockey » (VJ) qui révèle visuellement les processus cachés qui se déroulent dans les bacs à compost. L’exposition à la lumière naturelle du soleil est mortelle pour les vers, de diverses manières. Les vers de terre n’ont pas d’yeux, mais des cellules réceptrices sensibles à la lumière et au toucher, ce qui rend extrêmement difficile le suivi de leurs mouvements. L’utilisation de différentes fréquences lumineuses, telles que le rouge et l’infrarouge, nous a encouragés à nous salir les mains et à nous impliquer.

Restant dans une démarche décomposante, François-Joseph Lapointe, biologiste et bioartiste, s’inspire de la biologie moléculaire et de la génétique. Dans la pratique bouddhiste, la contemplation de la mort fait partie intégrante de la méditation, et de nombreuses cultures pratiquent les funérailles célestes, laissant les corps exposés à la nature. Cette vision pragmatique de la mortalité a inspiré le kusôzu, une forme d’art japonais (XIIIe-XIXe siècle) représentant, en neuf étapes, la décomposition graphique d’un cadavre, généralement féminin. Cette tradition, qui mêle religion et esthétique, trouve un parallèle dans les études médico-légales du thanatobiome, c’est-à-dire les communautés microbiennes impliquées dans les cinq étapes de la décomposition humaine : fraîcheur, gonflement, décomposition active, décomposition avancée et dessèchement/squelettisation.

Les approches artistiques et scientifiques explorent toutes deux le corps post mortem, reflétant la nature cyclique de la vie et de la mort. Alors que le kusôzu raconte visuellement la décomposition corporelle, le thanatobiome dévoile les successions microbiennes qui la provoquent, révélant la thanatomorphose, c’est-à-dire la transformation progressive d’un corps humain en charogne, squelette et poussière. Au-delà de la simple représentation, la pratique hybride entre art et science de Lapointe propose de nouvelles façons de dépeindre la décomposition, faisant le pont entre les traditions esthétiques anciennes et la criminalistique microbienne contemporaine.

“La mort est un nœud.

C’est un point d’implosion, où le passé, le présent et l’avenir s’effondrent – une présence/absence de ce qui meurt.

Et peut-être, un effondrement pour ceux qui restent.

Une préoccupation majeure dans la philosophie et la culture occidentales.

Un point de référence. Un terme éternellement réapproprié par le discours.

Soumis à la fois à la pornification et à la tabouisation.

Marietta Radomska

Après avoir passé plusieurs mois dans différents services de cancérologie en tant que patiente, la mort, le deuil et le tabou qui entoure la mortalité me touchent peut-être différemment de la plupart des gens. Pourtant, je ne savais pas qui était Marietta Radomska lorsque je me suis retrouvée à monter et descendre deux étages en transpirant et en haletant avant d’entrer enfin dans sa conférence, intriguée uniquement par le titre. Je n’ai pas été déçue. Le concept de chagrin écologique (eco-grief) a donné forme à des sentiments que je n’avais pas encore réussi à exprimer avec des mots.

« Le sentiment de deuil devient de plus en plus tangible dans des contextes où le changement climatique et la destruction de l’environnement planétaire transforment certains habitats en espaces invivables et induisent des inégalités socio-économiques et des vulnérabilités partagées qui dépassent le cadre humain. Si le deuil et la perte liés à la disparition d’un être humain ou de ce qui a déjà disparu sont socialement acceptés, voire attendus, le deuil de la mort non humaine et de la perte écologique a un statut assez différent. Il est souvent décrit comme un « deuil privé de droits » (Doka 1989) : il n’est pas ouvertement accepté ou reconnu par la société. Parallèlement, la mort et la perte peuvent aujourd’hui être considérées comme des préoccupations environnementales importantes. À bien des égards, elles sont étroitement liées aux mécanismes de violence environnementale et à ses multiples manifestations. »

Extrait de “Mourning the More-Than-Human: Somatechnics of Environmental Violence, Ethical Imaginaries, and Arts of Eco-Grief” de Marietta Radomska, Somatechnics, Volume 14, Issue 2, Août 2024.

Taxonomies non taxonomisables : « Trop d’ordre est un signe de danger »

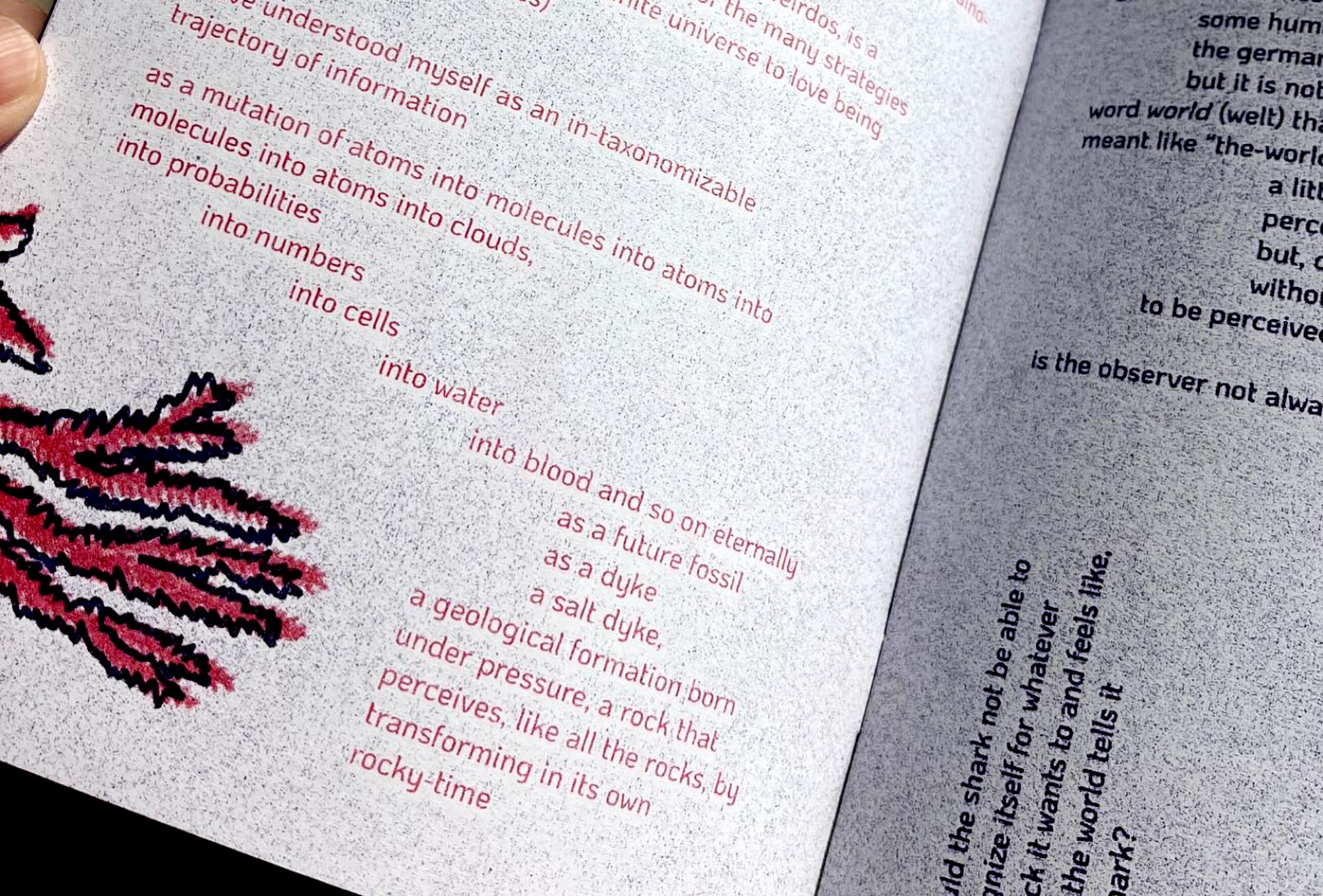

Nous sommes jeudi matin et la plupart d’entre nous, dans la salle Komuna du Kino Šiška, pleurent. La raison derrière cela est la présentation de daniela brill estrada “The in-taxonomizables”: une conférence/performance sur la matière indisciplinée. Ses mots sont tranchants comme les dents du requin qu’elle admire tant.

« Il s’agit de tout ce qui ne peut être taxonomisé, catégorisé, mesuré, il s’agit de corps et d’existences métamorphosés qui résistent aux systèmes de catégorisation binaires et fermés qui nient la vie et la matière dans leur état purement libre, complexe, étrange, désordonné et queer. »

Estada s’inspire de son parcours personnel de rébellion contre les formes fixes ou les taxonomies, s’appuyant sur l’absurdité des hiérarchies genrées, la violence inhérente aux classifications sociales, coloniales et scientifiques, et la profonde sagesse des créatures inclassables telles que les requins, les roches, et les gouines salées, remettant en question la stabilité à laquelle les humains s’accrochent, se présentant comme une trajectoire d’informations en constante transformation, célébrant le fractal, le contradictoire, l’indiscipliné, le distrait, l’étrange.

La prochaine conférence est « Queer Mermaids in Contemporary Art » (sirènes queer dans l’art contemporain) de Jessica Ullrich. Chez Hans Christian Andersen, la sirène se conforme aux normes humaines et souffre de ce fait. Quelques instants après sa métamorphose : « Ta queue se divisera et rétrécira jusqu’à devenir ce que les gens sur terre appellent une paire de jambes galbées. Mais cela fera mal ; tu auras l’impression qu’une épée tranchante te transperce. » Au cours de sa transformation, elle perd sa voix et son identité. Mais bien avant qu’Andersen et Disney ne transforment les sirènes en icônes, les créatures marines existaient déjà dans les cosmologies noires et autochtones. L’image occidentale de la sirène reflète les idées coloniales de la beauté et de la féminité, mais le personnage lui-même a un potentiel radical. En tant qu’hybride entre la femme et le poisson, elle remet en question les dichotomies entre nature et culture, humain et non humain. Les artistes qui imaginent des sirènes queer, âgées, noires, handicapées ou transgenres utilisent ce personnage pour remettre en question le racisme, le sexisme, le capacitisme et la suprématie humaine.

Aphrodisiaques, sorcières et multitudes

« Et si les humains pouvaient remédier au changement climatique simplement en buvant une potion spéciale ? Une potion qui créerait des conditions équitables entre toutes les entités, humaines et non humaines ? Imaginez maintenant que cette potion spéciale soit fabriquée par une nouvelle espèce d’huîtres issues de la bio-ingénierie. Ces nouvelles huîtres cyborg améliorées sécrètent un fluide qui, lorsqu’il est ingéré, transforme la sensation extatique d’aphrodisiaque chez les humains en un nouvel état de conscience : un « aquadisiaque » !

« Aquadisia » est un projet ludique de performance et de design spéculatif de Stephanie Rothenberg qui joue sur le mythe de l’huître comme aphrodisiaque pour réimaginer une relation plus symbiotique entre les humains et les autres espèces. Il fusionne cela avec l’esthétique du télémarketing, où des publicités pseudo-scientifiques promettant tout, de la jeunesse éternelle à la perte de poids sans effort.

À l’époque où l’écocide est massif et les féminicides sans vergogne, il n’y a pas d’issue facile. L’exploration de soi devient un acte de défi, forgeant un coven de sorcières prônant le plaisir consensuel dans la performance on/scenity de le ambigue.

on/scenity on/scenity est une célébration des désirs synthétiques, une cérémonie provocante qui mêle sexe, technologie, magie et biologie.

C’est un rituel qui consiste à se réapproprier son corps et son désir.

Il incarne la rébellion des sorcières d’Hécate, le biohacking du futur et la magie sexuelle du sacré obscène. 🌑🩸

Notre culte remet en question les frontières entre technologie et chair, entre impureté et pouvoir, entre érotisme et révolution – il reflète ses aspects terrestres, lunaires et chthonien.

Dans la lignée des travaux et domaines de recherche précédents d’ALMA Futura, consacrés à la santé féminine et à son innovation, combinant biotechnologie et dispositifs portables interactifs, et du Bruixes Lab – laboratoire nomade de biohacking, de sextech et de rituels de sorcellerie, la performance célèbre l’autonomie et la souveraineté du corps : Nos corps nous appartiennent, nous pouvons les explorer, les expérimenter et les hacker.

Luttant contre le financement précaire, l’épuisement professionnel et l’inégalité d’accès, le succès de TTT réside dans sa capacité à créer des espaces provocateurs mais sûrs. Chaque sujet a été abordé de manière transdisciplinaire, rompant avec le format d’une conférence traditionnelle. Chaque thème a trouvé sa place et a été traité avec respect. En bref, TTT est une mosaïque inclusive d’expériences contrastées, où un réseau mondial de praticiens diversifiés établit des collaborations à long terme, une solidarité et une résilience.

Événements parallèles

En dehors des amphithéâtres, une multitude d’événements parallèles se déroulaient dans la ville colorée de Ljubljana. Mais le temps, étant ce qu’il est, ne m’a permis d’assister qu’à deux d’entre eux.

Sous la gare routière centrale, dans un passage fréquenté par les toxicomanes, se trouve Cirkulacija 2. Association littéralement « souterraine », Cirkulacija 2 est une initiative artistique basée à Ljubljana, dont les origines remontent à 2007. Véritable plaque tournante locale pour la production artistique indépendante, elle encourage les pratiques interdisciplinaires fondées sur le soutien mutuel, le partage des méthodologies et la cohésion sociale. Nous sommes là au moment de l’exposition Spatiality, Echoes of Movement de Bass Jansson — et, bien sûr, pour goûter les Slug Burgers.

Oui, vous avez bien lu… Marc Dusseiller, chercheur nomade et « workshopologiste », et l’artiste Dominik Mahnič, ont présenté une performance participative — une exploration provocatrice du bioart confrontée à une question essentielle : comment peut-il y avoir un art biologique authentique sans accepter la réalité du meurtre ? L’œuvre s’appuie sur plus d’une décennie d’expéditions de « chasse urbaine » et invite les participants à réfléchir aux frontières floues entre création et destruction, vie et décomposition — un thème récurrent dans les recherches de TTT sur l’éthique et l’esthétique du vivant.

La prochaine étape est la galerie Kapelica, où les curateurs ont développé Forensic Performativity, une méthode de présentation qui inclut des restes médico-légaux, des documentations vidéo et photographiques de projets de performances radicales précédemment organisés, ainsi que l’expérience performative du récit personnel dans le cadre intime d’une exposition mise en place dans ce lieu, réussissant à saisir le caractère unique de la performance extrême en tant que médium à travers ses vestiges.

Dans le même bâtiment, il y a de nombreux ateliers. Parmi eux se trouve celui de l’un de mes artistes préférés, VTOL / Dmitry Morozov, dont j’admire les sculptures cinétiques depuis des années. Visiter son atelier, un peu par hasard, m’a donné l’impression de découvrir un autre œuf de Pâques de TTT. Quelque chose qui me console à peine d’avoir manqué la conférence de Maja Smrekar sur ses soucis avec l’extrême-droite slovène (à ce sujet vous pouvez contribuer au fond de soutien Art Kinship, une plateforme soutenue par Makery, ndlr).

En savoir plus sur TTT2025 Ljubljana

En savoir plus sur Rewilding Cultures and the Feral Labs Network

Lire notreentretien avec Maja Smrekar.