ArtLabo Retreat : un voyage au bout du monde

Publié le 25 juillet 2025 par Lyndsey Walsh

Du 30 juin au 6 juillet, la troisième édition de l’ArtLabo Retreat s’est déroulée sur l’île de Batz, dans le Finistère. Elle a invité des artistes, des designers, des scientifiques et des étudiants à explorer les paysages uniques de l’île et à expérimenter les matérialités possibles des écosystèmes côtiers. Co-organisée à Batz avec La Gare, Centre d’Art et de Design, cette retraite s’est prolongée dans le cadre de Fluxon au château de Kerminy, une résidence artistique d’une semaine axée sur l’art sonore et un événement d’une journée le 12 juillet organisé par l’association n-Kerminy. L’artiste et chercheuse Lyndsey Walsh rend compte de son voyage, explorant les multiples facettes des communautés et paysages côtiers.

Le voyage jusqu’au bout du monde n’a pas été aussi long que je le pensais. Après six heures de route depuis Paris et une courte traversée en vedette depuis le port de Roscoff, nous sommes arrivés sur les côtes de l’île de Batz, une petite île au large du Finistère, le département le plus occidental de France. Assis sur le toit de la Colonie du Phare, qui accueille l’ArtLabo Retreat, on comprend facilement pourquoi le Finistère tire son nom du latin « Finis Terrae », qui signifie « la fin de la Terre ».

La vaste étendue sans frontières de la mer Celtique s’étendait à l’infini dans l’Océan Atlantique, sans qu’aucune terre ne soit visible. Alors que le soleil se couchait et que la brume du soir s’installait, le caractère mystérieux de Batz, île qui semblait avoir été happée par le bord de ce monde, s’imposait à moi. J’avais beau plisser les yeux, je ne voyais rien au-delà de l’étendue aquatique, même si je savais qu’il y avait en réalité autre chose au-delà de l’horizon, puisque mon lieu de naissance se trouvait quelque part là-bas. Ce n’était que la fin de l’Europe, mais cette simple pensée avait néanmoins quelque chose de définitif.

L’ArtLabo Retreat sur Batz, organisée par ART2M/Makery en partenariat avec La Gare, Centre d’art et de design du Relecq-Kerhuon près de Brest, et cette année avec ses nouveaux partenaires n-Kerminy, lieu d’agriculture en arts et la Société d’Art Mécatronique de Suisse (SGMK), tenait sa troisière édition du 30 Juin au 6 Juillet. Membre du Feral Labs Network et du projet Rewilding Cultures, une coopération co-financée par l’Union Européenne, la retraite a rassemblé des artistes, designers, étudiants, scientifiques, et plus encore pour explorer les terres et les eaux de Batz tout en cartographiant et en naviguant à travers les complexités et les matérialités des paysages côtiers. Elle a également étendu l’horizon de ses investigations au travers du programme Archipelago, une coopération internationale art&science avec des artistes de Suisse (SGMK) et du Japon (Sonda Studio), soutenue par Pro Helvetia, la fondation suisse pour la culture. Au niveau local, La Gare était soutenue par le programme coopération international de la Région Bretagne et par la Drac Bretagne.

En participant à cette retraite en tant que chercheur artistique, je me suis retrouvée à tituber sur un terrain accidenté, ballotté par les marées qui, tout comme les domaines de la science et de la culture, ont fait l’objet de débats séculaires sur la manière dont nous percevons et comprenons les territoires côtiers.

Même si les côtes sont une caractéristique écologique omniprésente dans notre monde et constituent le site le plus important pour la plupart des grandes villes et habitats humains, les zones côtières sont uniques en ce sens que les espaces terrestres et aquatiques interagissent pour façonner le développement de la vie humaine et non humaine. Ces régions du monde ne sont pas seulement confrontées à des changements dramatiques dus à des phénomènes écologiques en cours, tels que les variations des marées et montées des eaux, les événements météorologiques, les changements de salinité et l’érosion des sols. Elles sont également fortement touchées par les activités humaines, et leur statut a le pouvoir de façonner la continuité de la vie et de la culture humaines.

Les territoires côtiers ont été le théâtre de certains des événements les plus marquants de l’histoire de la planète. Ils ont notamment servi de premiers points d’ancrage entre la terre et l’eau pour la vie qui a émergé des mers primitives de notre planète.

Les lichens font partie des organismes qui ont osé sortir des profondeurs marines pour s’aventurer sur la terre ferme. L’évolution chronologique des lichens fait l’objet d’un débat scientifique controversé depuis une vingtaine d’années. Cependant, en 2019, un article publié par Matthew Nelson et ses collègues a affirmé que l’arrivée des lichens sur la terre ferme n’était pas antérieure à celle des plantes vasculaires, tandis que d’autres scientifiques affirment que les fossiles pourraient suggérer une transition plus précoce vers la vie terrestre. Bien que l’étude de Nelson reste le consensus actuel, elle ne repose pas sur la présence de lichens dans les archives fossiles, mais plutôt sur l’utilisation de phylogénies calibrées dans le temps, des arbres généalogiques évolutifs créés à partir de l’analyse moléculaire de l’ADN de différentes espèces de champignons et d’algues qui composent l’holobionte que nous connaissons sous le nom de lichens (1).

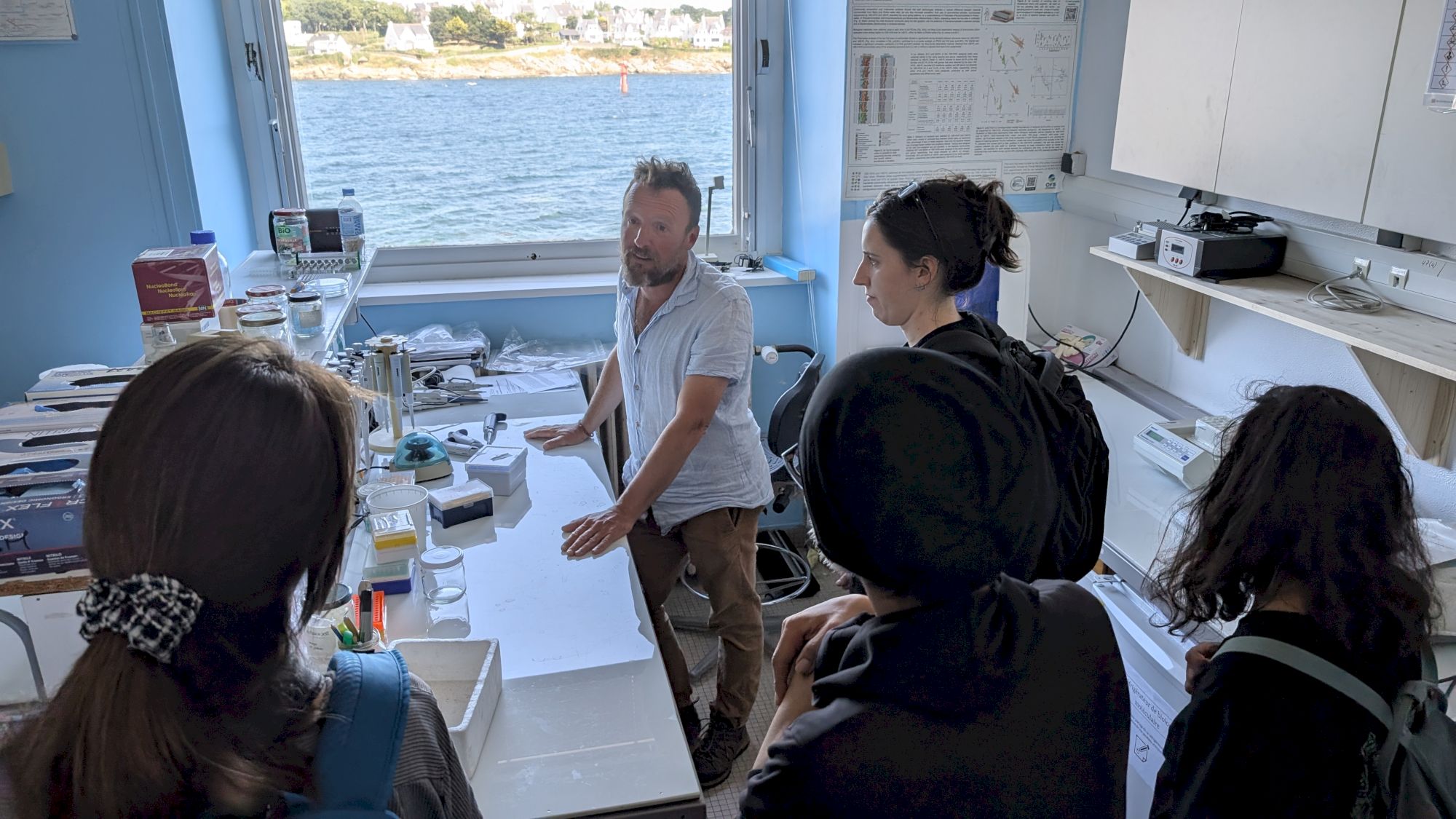

Le scientifique Tony Robinet, professeur assistant à la Station Marine de Concarneau (Musée National d’Histoire Naturelle) et participant à ArtLabo, s’est passionné pour l’histoire de l’origine des lichens, qui constituent un point de transition entre la vie marine et la vie terrestre. Il m’a expliqué que la formation d’une relation symbiotique entre les champignons et les algues a permis à ces dernières de quitter leur milieu aquatique grâce à une nouvelle capacité à survivre à la sécheresse sous la protection de leur symbiote fongique. Les mystères et la complexité qui entourent les origines des lichens sur terre seront le thème principal du projet cinématographique actuel du Dr Robinet, en collaboration avec le musicien et artiste sonore Jean-Baptiste Masson, qu’ils ont en partie produit pendant leur séjour à ArtLabo Retreat.

Tout en passant la journée à filmer le lichen qui recouvre tout sur l’île, des rochers aux arbres, en passant par la maison du Corsaire abandonnée, autrefois utilisée par les corsaires pour surveiller l’entrée dans le chenal entre Batz et Roscoff, Tony a traduit la dynamique vivante du lichen, soulignant comment la profondeur des marées peut être déduite en fonction des types de lichen présents sur les rochers et la signification des différentes textures et motifs formés par la multitude d’espèces coexistant sur l’île.

Le Trou du Serpent

Mais l’Île de Batz n’est pas seulement un site où l’on peut percer les secrets de l’histoire naturelle des lichens. L’île est également connue pour la bataille mythologique qui s’y est déroulée au VIe siècle entre Saint Pol Aurélien, un évêque végétarien gallois, et un dangereux serpent de mer, que Saint Pol a repoussé à la mer à l’endroit aujourd’hui connu sous le nom de Trou du Serpent afin de rendre l’île habitable. Bien que cette histoire reste un mythe, elle a retenu mon attention en tant que potentiel artefact de construction culturelle d’informations sur l’histoire naturelle de l’île. Le chercheur Scholar Robert France note que dans les mythes et les contes populaires issus de la mer, les serpents de mer représentent souvent des menaces environnementales réelles ou des catastrophes qui se sont produites.

Pour les événements écologiques qui ne laissent aucune trace pouvant permettre à la science de mener des recherches, ces récits restent de petits indices sur les possibles manières de vivre des premiers habitants, humains et non humains, de notre planète. Le thème de ces possibilités, à la lumière d’autres récits culturels mondiaux qui utilisent des monstres pour faciliter la connaissance de l’histoire naturelle et des traumatismes écologiques, est devenu le sujet de ma conférence-performance organisée lors de notre journée portes ouvertes de clôture de l’ArtLabo, avec une reconstitution captivante de la bataille entre Saint Pol et le serpent de mer, mettant en scène le végétarien gallois de la retraite, Steffan Jones-Hughes, qui est également directeur de la Oriel Davies Gallery, et les artistes Gweni Llwyd, Corinna Mattner et l’étudiante Hanaé Laporte-Bruto, incarnant le féroce serpent de mer en revêtant des costumes d’algues confectionnés par Mattner.

Bien que les habitants y voient une métaphore de l’éradication du paganisme celtique par le christianisme, le mythe du serpent de mer reste un mystère et la recherche de moyens de coopérer ou d’établir des relations entre différentes espèces est une caractéristique essentielle de la préservation de la vie côtière. Tanguy Grall, brasseur, docteur en cosmologie et habitant de la région, a souligné, lors d’une conférence et d’une lecture de manifeste lors de la journée portes ouvertes, comment sa micro-brasserie PAB s’est inspirée de ses recherches sur la science de la fermentation pour explorer, selon les termes de la philosophe Karen Barad, « l’intra-action avec les micro-organismes », ce qui a conduit PAB à produire sa bière à partir de fleurs sauvages locales et d’autres plantes. Pour les habitants de Batz, la flore locale n’est pas la seule caractéristique importante de l’île, car historiquement, les algues ont également constitué sa principale ressource avant le XXe siècle. De nombreux participants à ArtLabo ont trouvé leur propre façon de travailler avec les algues, en les récoltant, en les transformant en textiles, en les cuisinant et en explorant d’autres modes d’exploration des matériaux.

Les algues ne sont pas seulement importantes d’un point de vue historique pour l’île de Batz, elles constituent également un organisme essentiel dans les écosystèmes côtiers. Les algues jouent un rôle vital dans les réseaux trophiques en tant que producteurs primaires, grâce à leur rôle d’organismes photosynthétiques largement consommés par d’autres organismes marins. Elles sont également essentielles au développement et à la santé des écosystèmes côtiers, car elles fournissent un habitat crucial à de nombreuses espèces aquatiques, servent de nurseries pour les organismes juvéniles, sont une source d’oxygène et contribuent à de nombreuses activités humaines côtières, notamment l’alimentation, la pharmacie, la fabrication d’engrais et l’alimentation animale (2).

De la mer à la terre

Notre séjour à l’île de Batz touchant à sa fin, un tiers des participants se sont rendus à l’intérieur des terres, au château de Kerminy, un domaine privé abritant une micro-ferme maraîchère expérimentale et une résidence d’artistes autonome qui combine des pratiques agricoles transformatrices et des expériences sonores somatiques. Park, le « parcours d’agriculture en art » estival, est ouvert tous les samedis pendant la saison pour des promenades sonores à la découverte d’œuvres d’art dans le domaine de l’écologie acoustique et du land art. L’ArtLabo Retreat avait pour objectif d’explorer pour la première fois le thème de la terre dans le sud du Finistère, en travaillant sur l’art sonore durant la résidence à Kerminy et l’événement Fluxon, ainsi que sur les bassins versants et la relation entre la terre et la mer, avec des visites prévues à la station marine de Concarneau et aux rias des rivières Aven et Belon. L’impact du monde côtier est donc resté présent dans nos explorations quotidiennes malgré notre changement de lieu.

Lors de notre visite à la Station Marine de Concarneau, nous avons constaté des changements dans le paysage côtier, désormais situé au sud du Finistère. À proximité de Concarneau se trouvent les parcs à huîtres de l’estuaire du Belon, où la variété régionale d’huîtres plates, réputées pour être un mets délicat de Bretagne, côtoie la variété Japonica cultivée. Ces estuaires descendent le long de la côte sud de la Bretagne avant de se jeter dans l’océan Atlantique. À Concarneau, nous avons rencontré le Dr Samuel Iglesias, qui nous a fait part de ses recherches sur le catalogage et la normalisation des données relatives à la diversité des poissons cartilagineux de l’Atlantique Nord-Est et de la Méditerranée (3). Bien que la biodiversité de l’écosystème côtier que nous avons visité soit abondante, le Dr Inglesias nous a rappelé que la plupart des espèces étudiées dans le cadre de ses recherches étaient gravement menacées ou en voie d’extinction.

Les êtres humains dépendent fortement des environnements côtiers pour accéder aux ressources, au transport maritime, aux ports, etc. Les effets anthropiques de ces activités sur l’environnement mettent également les côtes en danger en raison des polluants anthropiques, de la surpêche, de la mauvaise gestion des zones côtières, etc. (4).

L’Appel du vide

Ces frictions permanentes entre les capacités humaines et non humaines sur ces territoires côtiers ont inspiré une performance finale intitulée « L’appel du vide », créée par l’artiste Maya Minder, l’artiste Corinna Mattner, l’artiste sonore Pom Bouvier-b et moi-même. Il nous semblait approprié, alors que nous résidions à « la fin du monde » en Bretagne, de tenter de trouver un moyen d’embrasser « l’appel du vide », qui fait souvent référence au désir de s’aventurer dans l’inconnu malgré les risques encourus.

Dans cette performance, nous avons invité les participants à tenter de se laver de leur ego et de leur moi humain à l’aide d’un savon que nous avions fabriqué à partir d’algues que nous avions récoltées nous-mêmes. Après le rituel de lavage, les participants ont été invités à trouver des moyens de s’engager dans des perspectives multispécifiques de soins personnels, facilitées par la consommation de kombu et de tisanes sauvages et le port de masques faciaux à base d’algues, tandis que Bouvier-b réalisait une performance sonore improvisée, suivie d’une méditation guidée par la voix enregistrée de Minder sur les possibilités inconnues au-delà de l’humain.

L’avenir des écosystèmes côtiers reste encore à déterminer. Il peut sembler ridicule d’affirmer que ce voyage au bout du monde m’a rendue encore plus consciente que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. C’est à nous de décider comment nous allons agir et tendre la main pour nouer des relations avec les espèces avec lesquelles nous partageons ces paysages. Nous devons décider ensemble de la meilleure façon d’avancer vers l’inconnu.

ArtLabo Retreat fait partie du Feral Labs Network et du programme Rewilding Cultures.

Notes :