Rendre visible l’invisible : à l’UNOC, artistes et scientifiques ont mis les fonds marins sous les projecteurs

En amont de l’UNOC, scientifiques et artistes se sont retrouvés pour rendre visible l’océan et ses enjeux. Un préambule inédit pour un tel rendez-vous diplomatique, qui a plutôt porté ses fruits.

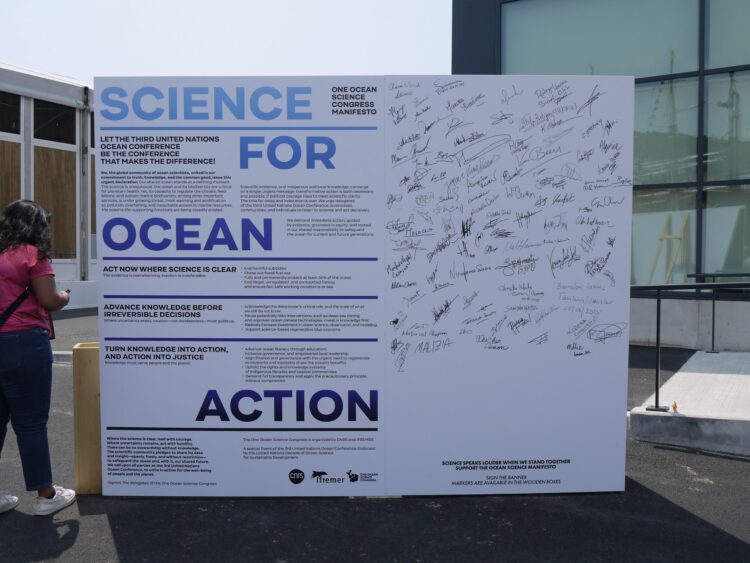

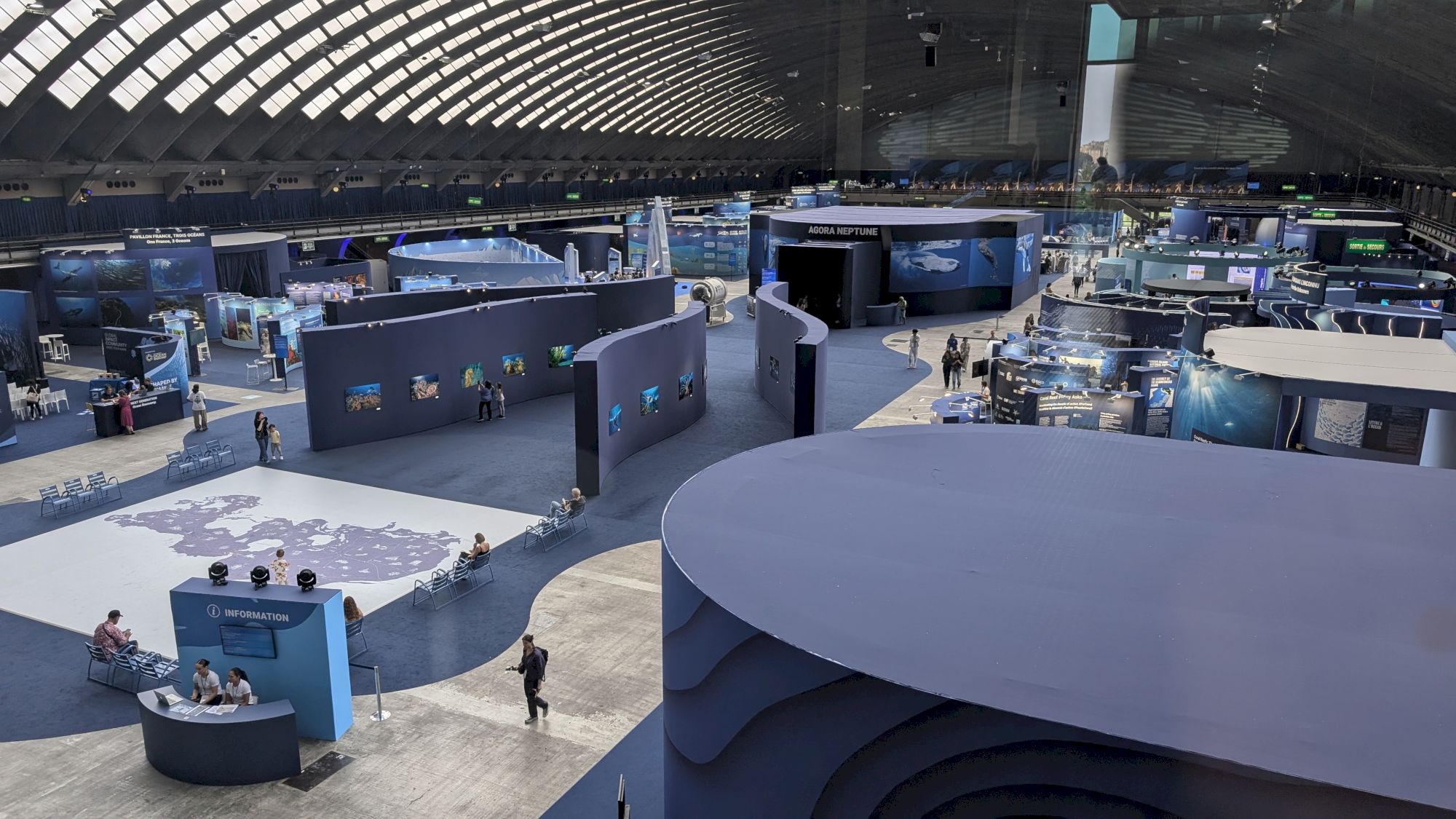

Elsa Ferreira50 chefs d’États et des dizaines de représentants, des centaines d’artistes et des milliers de scientifiques… Pendant deux semaines en juin, Nice est devenue – en partenariat avec le Costa Rica – la capitale des océans. Avant le grand raout politique de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC), se tenait le Congrès One Ocean Science, organisé par le CNRS et l’Ifremer, mais aussi la Biennale des Arts et de l’Océan. L’occasion pour les scientifiques et les artistes de faire émerger les enjeux les plus pressants et faire connaître un peu mieux les mystères de ce grand bleu.

Atteindre une gouvernance mondiale

Car si l’océan recouvre 70 % de la surface de la Terre, experts et artistes s’accordent à rappeler que seulement 3% des fonds marins ont été cartographiés et que plus d’humains ont été envoyés dans l’espace que dans les profondeurs abyssales des fonds marins. Et pour cause : seulement 1,7% des budgets nationaux de recherche sont alloués aux sciences de l’Océan, rappellent les deux co-présidents du Comité Scientifique International du Congrès One Ocean Science, François Houllier, président-directeur général d’Ifremer, et Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS. Pourtant, l’Océan absorbe 90% de l’excès de chaleur dû aux activités humaines et aux émissions de gaz à effet de serre et est un allié essentiel de notre lutte contre le réchauffement climatique.

L’un des principaux enjeux de cette Conférence est la ratification du Traité de haute mer (BBNJ), un texte en négociation depuis plus de 15 ans et finalisé en 2023. Cet accord prévoit, entre autres, la mise en place d’aires marines protégées sur 30 % de la haute mer (ne relevant donc d’aucune juridiction nationale), l’obligation de réaliser des études d’impacts avant d’engager une activité humaine ou encore l’accès équitable aux ressources génétiques des Océans. Ratifié par 31 États avant l’UNOC, il l’est désormais par 51 États et devrait atteindre le seuil des 60 nécessaires pour entrer en vigueur d’ici l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain. Une avancée rapide, dans des instances où les processus sont habituellement lents, se réjouit Martin Alessandrini, chargé de mission plaidoyer au sein de la fondation Tara Océan. « C’est un super résultat, dès l’année prochaine on va commencer à discuter du cadre opérationnel. » Autre victoire, l’appel de Nice pour un Traité ambitieux sur les plastiques, afin de réduire la production et la consommation de plastique.

La principale déception vient des régulations autour de l’exploitation minière des grands fonds, sujet brûlant depuis que Donald Trump a autorisé en mai de telles activités. En 2025, un moratoire a été signé par une trentaine d’États. A l’UNOC, seuls cinq États ont rejoint l’initiative.

À la rencontre de l’étrangeté des abysses

Pour introduire ces avancées diplomatiques, artistes et scientifiques se sont appliqués à rendre visible l’invisible. Côté scientifiques, les praticiens du monde entier ont partagé leurs recherches avec leurs pairs pour faire avancer la connaissance, dans des sessions d’une vingtaine de minutes hermétiques pour le commun des mortels. Parmi les sujets, la mitigation et l’adaptation des objectifs de l’Accord de Paris, la pollution plastique, le secteur de la pêche et celui du transport ou encore le partage de connaissances sur l’Océan profond.

Côté artistes, on tente de mettre en récit ces découvertes époustouflantes, et de les rendre accessibles à tous, comme au festival Sentiment Océanique proposé du 5 au 8 juin par l’association Projet Coal au Fort du Mont Alban. « C’est un acte de diplomatie en faveur de ces espèces qui sont peu ou pas connues », présente le curateur Christopher Yggdre, lors de l’ouverture de son exposition Lumière Vivante, Rencontre avec la bioluminescence marine. Au sein du Fort Mont Alban, habituellement ouvert seulement pendant les journées du patrimoine, le public part à la découverte de ces bactéries bioluminescentes qui peuplent les fonds marins.

« La profondeur moyenne des Océans est de 3800 mètres. A partir de 200 mètres, plus aucune lumière ne pénètre. On estime que 78 % de la vie sous-marine fait de la lumière », présente ainsi la chercheuse Jeanne Maingot-Lépée, de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie, à l’occasion d’une conversation d’inauguration du « Bar des sciences » du festival. Ces signaux lumineux sont aussi variés que leurs usages : ils peuvent servir d’appâts, mais aussi de défense ou de camouflage, en se faisant paraître plus gros ou en déviant la trajectoire du prédateur par exemple.

L’acte de diplomatie en faveur de ces créatures marines est aussi un hommage à leurs mystères : « on remonte à 3,5 milliards d’années les bactéries bioluminescentes, expose la chercheuse. L’apparition des yeux, elle, date de 600 millions d’années. » Comme si, extrapole l’artiste Jeremie Brugidou, cette lumière froide et bleutée avait créé l’envie de voir.

Plancton Superstar

Au cœur de La Baleine, espace gratuit et dédié au grand public, on part aussi à la découverte de ces intrigantes créatures des abysses. Ici, des êtres extrémophiles (c’est-à-dire qui prospèrent en milieux extrêmes) comme le ver de Pompéi ; là, des créatures aux dimorphismes sexuels (mâles et femelles ont des tailles très différentes, ici 4cm contre 60cm) comme la baudroie abyssale. On rencontre le cachalot dont le cri est plus fort d’un réacteur d’avion, le calamar géant et ses 12 mètres de long ou encore l’opisthoproctidae, dont le crâne ressemble à un cockpit. Des créatures dont l’étrangeté extra-terrestre commence à pénétrer nos imaginaires et qui donnent envie d’en savoir davantage sur nos colocataires planétaires.

Organismes plutôt méconnus mais superstars de cet avant-UNOC : les algues. Il faut dire que le phytoplancton absorbe le CO2 à plus grande échelle que les forêts terrestres. C’est aussi la nourriture principale des animaux de nos océans. Au niveau politique en revanche, « on en parle encore très peu, même si on essaie de toucher les décideurs », reconnaît Martin Alessandrini. Tout de même, « quelques États commencent à reprendre ce sujet de manière assez structurée. C’est le cas du Sénégal, qui a introduit le plancton dans les outils d’aide à la décision et de conservation. »

Dans leur documentaire Umi No Oya, dont une projection en avant-première a eu lieu à La Baleine le 4 juin, l’artiste et chef Maya Minder, et Ewen Chardronnet, rédacteur en chef de Makery, s’intéressent à l’histoire de l’aquaculture du Nori. Bande annonce :

La cacophonie du Monde du silence

Et puisque nous rencontrons les habitants des fonds marins, l’occasion nous est donnée de percevoir l’impact de nos activités sur leur environnement de vie. Ainsi dans le documentaire Sonic Sea, coproduit par le fond international pour la protection des animaux (IFAW) et lauréat d’un Emmy Award, on découvre l’insoutenable cacophonie qui règne dans ce que le commandant Jacques Cousteau appelait le Monde du Silence. Dans l’océan Pacifique, le bruit des navires a doublé tous les dix ans au cours des 40 dernières années, nous apprend l’ONG de protection des animaux. Une augmentation drastique aux conséquences lourdes pour les mammifères marins comme les baleines bleues, les orques ou les dauphins. Désorientés, des bancs d’animaux s’échouent en masse. La distance sur laquelle peuvent communiquer les baleines a chuté de 90 % tandis que certaines d’entre-elles ont perdu 80% de leur capacité à chanter et sont stressées (lorsque le monde s’est mis à l’arrêt après le 11 septembre 2001, les scientifiques ont enregistré une chute dramatique de l’hormone du stress chez ces animaux). « Cette pollution sonore touche tous les êtres vivants, de la baleine au plancton, précise Aurore Morin, chargée de campagnes Conservation marine chez IFAW. Même les végétaux sont impactés puisqu’une étude constate que la croissance des herbiers de posidonie est affectée par le bruit. »

Sonic Sea (2016), bande annonce :

« Ce qu’il y a de bien avec le bruit, c’est que lorsqu’on arrête d’en faire, il s’arrête », souligne un scientifique de OrcaLab dans le documentaire. Et pour cela, IFAW a des solutions, comme celle de ralentir la vitesse des navires. Leur pétition, Blue Speeds, a recueilli à ce jour plus de 250 000 signatures.

37 pays se sont également engagés dans une coalition pour un océan silencieux. « Nous sommes globalement très satisfaits, rapporte Aurore Morin de l’événement. Les sujets sur lesquels on travaille, et notamment la pollution sonore, ont été mis en avant alors qu’ils restent habituellement peu discutés. » Si aucune mesure contraignante n’a été prise, cela est de bonne augure pour la suite de l’action d’IFAW, estime la chargée de campagne : « cela montre qu’il y a une motivation, une prise de conscience et une initiative volontaire ».

La Baleine proposait par ailleurs de multiples espaces aux thématiques variées.

L’enjeu des migrants avec Navire Avenir

En contrepoint de toutes les merveilles rencontrées lors du congrès scientifique, de La Baleine et des propositions artistiques, Sébastien Thiéry nous rappelle que les Océans, et en particulier la mer Méditerranée, est aussi le lieu de naufrages humanitaires et d’absence de politiques d’assistance à autrui. « Le 19 avril 2015, a eu lieu le plus grand naufrage du 21ème siècle », rappelle en préambule le politologue et urbaniste. Ce jour-là, une embarcation avec 900 migrants à son bord faisait naufrage, faisant environ 800 morts. Une hécatombe qui coïncide avec l’arrêt de l’opération de sauvetage Mare Nostrum pour être remplacée par Triton, un dispositif plus léger et sans mandat humanitaire. Pourtant, ni les États ni l’Europe n’ont rétabli une présence humanitaire dans cet espace. Selon les Nations Unies, plus de 63 000 migrants sont morts ou portés disparus au cours de la dernière décennie, dont 60 % par noyade. « Tous les trois mois se déroule l’équivalent d’un naufrage de l’envergure du plus grand naufrage du 21ème siècle », résume Sébastien Thiéry.

Face à la nécessité de « ne plus constater le désastre mais d’y faire face en acte », l’urbaniste présente son projet Navire Avenir, une œuvre collective qui associe artistes, étudiants, sauveteurs, rescapés, soignants, juristes, architectes, citoyens et bientôt investisseurs. L’ambition : construire un navire de sauvetage répondant aux besoins des travailleurs humanitaires, avec un hôpital de bords et une rampe pour faire débarquer les rescapés en toute sécurité. Les plans sont prêts – ne reste qu’à trouver les 36 millions d’euros pour financer le projet. A titre de comparaison, souligne Sébastien Thiéry, l’œuvre Barca Nostra, carcasse de l’embarcation du naufrage du 19 avril 2015, aurait coûté plus de 30 millions à acheminer jusqu’à la biennale de Venise où elle a été exposée en 2019. Pour obtenir les 15 millions d’euros nécessaires au lancement du projet, l’équipe de Navire Avenir propose aux citoyens, institutions et investisseurs de devenir copropriétaires du navire. A date, plus de 1,2 millions d’euros ont été récoltés.

En parallèle à ce chantier naval en devenir, Sébastien Thiéry projette de faire reconnaître les gestes des marins-sauveteurs au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité à l’Unesco.

Malgré l’urgence de ces enjeux, « aucun projet de réglementation pour l’intervention en mer et aucun projet de développement d’outils spécifiques » n’ont été issu de l’UNOC, regrette Sébastien Thiéry. Pourtant, SOS Méditerranée et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont proposé la reconnaissance de l’espace maritime comme espace humanitaire, rapporte-t-il. « Prendre soin de l’océan c’est aussi tout mettre en œuvre afin que celui-ci demeure ressource de vie, non espace de morts. C’est un fait que cette question a été éludée, et que les controverses politiques au sujet des migrants ont empêché de travailler réellement ce sujet pourtant crucial, pour nous comme pour les générations futures. La France aurait dû jouer un rôle déterminant sur le sujet. »

La finance… mais à Monaco

La protection de l’Océan, oui, mais avec quel argent ? Dans l’espace grand public de la Baleine, la finance bleue est évoquée. Mais l’événement dédié, le Blue Economy and Finance Forum, se tenait quelques dizaines de kilomètres plus loin, dans la principauté de Monaco. Là, 25 milliards d’euros ont été recensés dans des projets durables pour l’Océan et 8,7 milliards d’euros d’investissements supplémentaires ont été engagés à horizon 2030.

Le sujet est capital. Les Océans sont aussi une zone de marché mondial, présente Marianne Carpentier, conseil stratégie en finance durable : 90% du commerce mondial passe par les eaux, 98% du flux d’information passe par l’océan (fibre optique mais aussi électrique pour les éoliennes), on y trouve aussi une bonne partie des ressources énergétiques (éolienne mais aussi gaz et pétrole) tandis que 50% du tourisme mondial est lié aux littoraux et que 3 milliards de personnes dépendent de la pêche pour vivre. Les agents économiques seront donc des acteurs dans la préservation – ou non – des Océans. « C’est un levier très intéressant, souligne Martin Alessandrini. Dans le cas de l’exploitation minière en haute mer, nous avons été très déçus de l’engagement des États. En revanche, une soixantaine d’acteurs économiques ont annoncé qu’ils ne financeraient ou n’assureraient pas ce genre de projets. Face à une défaillance politique, on peut avoir ce contrepoids. » Scientifiques, artistes, politiques, acteurs économiques et société civile… décidément tous dans le même bateau.